H. P. Lovecraft

Me preguntan por qué temo tanto las corrientes de aire frío, por qué tiemblo más que cualquier otra persona al cruzar el umbral de una habitación helada. Parece como si sintiera náuseas y un profundo rechazo cuando el fresco viento del atardecer se cuela entre la atmósfera cálida de un apacible día otoñal. Algunos aseguran que reacciono ante el frío como otros lo hacen ante el hedor de la podredumbre, y no puedo decir que se equivoquen. Pero en lugar de negarlo, prefiero relatar el episodio más espeluznante que jamás he vivido, para que puedan juzgar si mi particular aversión tiene una explicación razonable, o si acaso mi miedo pertenece a lo inexplicable.

Es un error pensar que el horror pertenece únicamente a la oscuridad, al silencio y a la soledad. Yo lo sentí en pleno día, en medio del ajetreo implacable de una urbe frenética, rodeado por el bullicio de una modesta y desvencijada pensión, en compañía de una prosaica patrona y dos fornidos hombres. Fue en la primavera de 1923 cuando logré un trabajo monótono y mal pagado en una revista de Nueva York. Ante la imposibilidad de costear un alquiler decente, me vi forzado a mudarme continuamente de una pensión barata a otra, buscando el mínimo indispensable de limpieza, mobiliario aceptable y un precio lo más razonable posible. No tardé en darme cuenta de que no había alternativas satisfactorias, solo distintas gradaciones de incomodidad, hasta que por fin me establecí en una casa en la calle Catorce Oeste que, al menos, me desagradó un poco menos que las otras en las que había vivido.

El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza de cuatro pisos, construida probablemente a finales de la década de 1840. Poseía restos de mármol y detalles de marquetería cuyo esplendor herrumbroso y descolorido sugería una opulencia que, sin duda, debió de ser exquisita en tiempos más favorables. Las habitaciones, amplias y de techos altos, estaban empapeladas con un gusto francamente deplorable, y en el ambiente se percibía un persistente olor a humedad, mezclado con efluvios de una cocina de dudosa calidad. Sin embargo, los suelos estaban razonablemente limpios, la ropa de cama era aceptable y el suministro de agua caliente, aunque inconsistente, raras veces se interrumpía por completo. Fue así como llegué a considerar aquel lugar, al menos, soportable para hibernar, mientras esperaba el día en que pudiera volver a sentir que realmente vivía.

La patrona, una mujer desaliñada y casi barbuda de origen español apellidada Herrero, no me importunaba con habladurías innecesarias, ni se quejaba cuando dejaba la luz encendida hasta altas horas en el vestíbulo de mi habitación del tercer piso. Mis compañeros de pensión, por otro lado, eran tan pacíficos y poco comunicativos como podría desear: individuos toscos, en su mayoría españoles, carentes del más mínimo grado de educación. El único inconveniente verdaderamente molesto era el incesante estrépito de los coches que pasaban por la calle, quebrando la poca tranquilidad que el lugar podía ofrecer.

Había transcurrido aproximadamente tres semanas desde mi llegada cuando ocurrió el primer incidente extraño. Fue una noche, hacia las ocho, cuando de repente oí un suave goteo, como si gotas estuvieran cayendo insistentemente sobre el suelo. Inmediatamente noté un olor acre, penetrante, que reconocí al instante: amoníaco. Con creciente inquietud, miré a mi alrededor hasta descubrir que el techo estaba húmedo y goteaba. La humedad parecía provenir de un ángulo de la fachada que daba a la calle, filtrándose lentamente y dejando manchas en el empapelado ya de por sí ruinoso.

Con la urgencia de detener el problema antes de que empeorara, bajé apresuradamente hasta la planta baja para informar a la patrona. Me recibió con su habitual actitud indiferente, y al mencionarle el problema, me aseguró que se ocuparía de ello de inmediato. Sin embargo, la manera en que lo dijo, sin siquiera parpadear ni mostrar la más mínima preocupación, dejó en mi mente una molesta sensación de duda.

—El doctor Muñoz —dijo en voz alta mientras subía las escaleras corriendo delante de mí—. Debe haber derramado algún producto químico. Está demasiado enfermo como para cuidarse por sí mismo; cada día que pasa su estado empeora, pero no permite que nadie lo atienda. Tiene una enfermedad... extraña, muy extraña. Se pasa el día sumergido en baños de un olor espantoso, y no puede permitirse excitarse ni acalorarse. Él mismo se encarga de su aseo; su pequeña habitación está abarrotada de botellas y máquinas de aspecto inquietante, y ya no ejerce de médico. Pero en otros tiempos fue famoso. Mi padre llegó a oír hablar de él en Barcelona, y no hace mucho curó el brazo del fontanero, que había sufrido un accidente terrible.

Jamás sale de su habitación. A veces se le ve en el balcón, siempre envuelto en ese aire de misterio. Mi hijo Esteban es quien le lleva la comida, la ropa limpia, las medicinas y esos preparados químicos que tanto necesita. ¡Dios mío, la cantidad de sal de amoníaco que consume para mantenerse siempre fresco! —exclamó, estremeciéndose levemente mientras continuaba subiendo.

La señora Herrero desapareció por la escalera, dejándome solo. Regresé a mi habitación, donde el amoníaco había dejado de gotear. Mientras limpiaba el líquido derramado y abría la ventana para ventilar, mis oídos captaron los pasos cansinos y macilentos de la patrona en el piso superior. Nunca había escuchado la voz del doctor Muñoz, salvo por ciertos sonidos que apenas se distinguían del zumbido rítmico de un motor de gasolina. Su andar, por el contrario, era tan calmo y ligero que a veces me preguntaba si realmente se movía o si todo era un producto de mi imaginación.

Por un momento, me pregunté qué clase de extraña dolencia podía afligir a ese hombre y si su insistente rechazo a recibir cualquier tipo de ayuda externa no era más que una excentricidad sin fundamento. Había algo profundamente patético en su situación; una especie de tragedia silenciosa que evocaba la caída de aquellos que alguna vez ocuparon una posición elevada, solo para encontrarse luego en la penumbra de la decadencia y el olvido. Esa fragilidad de su estado me resultaba intrigante, pero también cargada de una angustia inexplicable, que parecía colarse junto al olor acre que aún flotaba en el aire.

Tal vez nunca hubiera conocido al doctor Muñoz, de no haber sido por el repentino ataque al corazón que sufrí una mañana mientras escribía en mi habitación. Los médicos ya me habían advertido del peligro de tales episodios, y sabía que no había un segundo que perder. Con el pecho ardiendo y la visión empañada por el dolor, recordé lo que la patrona había dicho sobre los cuidados que aquel hombre había prestado al obrero herido. Desesperado, me arrastré como pude hasta el piso superior, cada movimiento siendo una batalla agónica contra la creciente presión en mi pecho. Al llegar a la puerta, llamé débilmente, sintiendo cómo mis fuerzas se desvanecían.

Mis golpes fueron respondidos en un perfecto inglés por una voz peculiar, distante y extrañamente mecánica, que parecía provenir de algún lugar a la derecha de la puerta. La voz preguntó mi nombre y el propósito de mi visita, y tras aclarar ambos puntos, escuché cómo se abría una puerta contigua, no la que yo había llamado. La sensación de confusión se mezcló con la agonía del momento, y la incertidumbre sobre lo que encontraría detrás de esa puerta solo aumentó el peso que oprimía mi pecho.

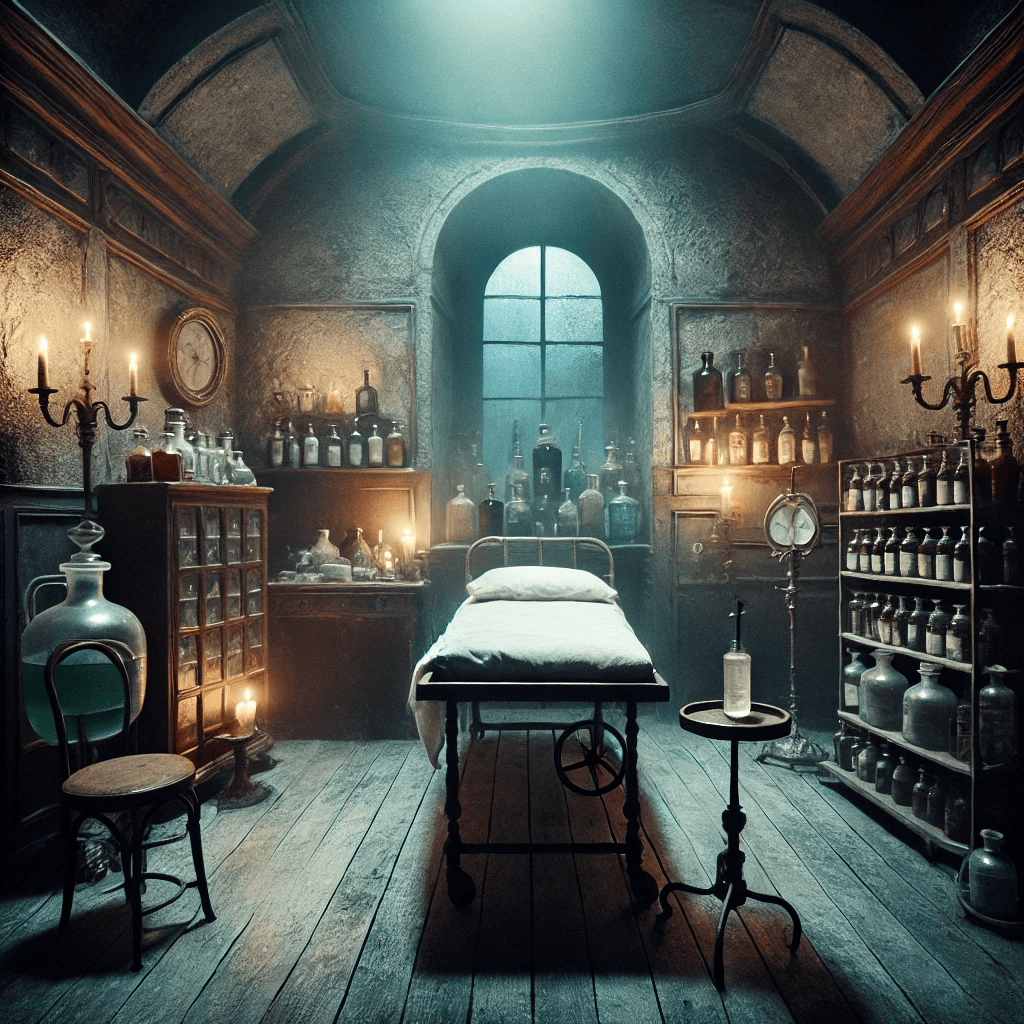

Un soplo de aire frío me recibió como un extraño saludo, y aunque era uno de esos días abrasadores de finales de junio, comencé a tiritar al cruzar el umbral de una amplia habitación cuya elegante decoración me dejó sorprendido. Una cama plegable hacía de sofá durante el día, y los muebles de caoba, las lujosas cortinas, los antiguos cuadros y las añejas estanterías evocaban más el estudio de un caballero de buena cuna que una simple habitación de una pensión modesta. Observé entonces que el vestíbulo que se encontraba sobre el mío —esa pequeña habitación llena de botellas y máquinas que mencionó la patrona— no era otra cosa que el laboratorio del doctor. Su habitación principal, en cambio, era la espaciosa sala contigua, adornada con confortables rincones y un amplio baño que, ingeniosamente, le permitían ocultar todo rastro de los aparatos y engorrosos artefactos utilitarios que empleaba.

No cabía duda: el doctor Muñoz era un hombre culto y refinado, alguien cuya educación y gusto contrastaban sorprendentemente con el resto del entorno. Y, sin embargo, aquel frío glacial que emanaba del lugar parecía fuera de lugar, como si la atmósfera misma se negara a obedecer las leyes del verano que rugía más allá de esas paredes.

La figura que se presentó ante mí era de baja estatura, pero sorprendentemente bien proporcionada, vestida con un traje formal que parecía casi una reliquia de tiempos pasados. Su rostro, de nobles facciones y expresión firme aunque no altiva, estaba adornado por una recortada barba de un tono gris metálico que resaltaba la serenidad en su semblante. Unos anticuados quevedos protegían sus grandes ojos oscuros, que relucían con una intensidad extraña bajo una nariz aguileña, confiriendo un aire moruno a una fisonomía en la que predominaba claramente la herencia celtibérica.

El cabello del doctor era abundante, bien cortado, con una raya marcada con esmero que se deslizaba sobre su frente despejada, testimonio evidente de visitas regulares al barbero, a pesar de lo recluso de su vida. Toda su apariencia proyectaba una inteligencia poco común, acompañada de una crianza y educación extraordinarias. Había algo en su porte —una mezcla de elegancia y una vaga sensación de distancia— que parecía acentuar su carácter enigmático, como si su presencia perteneciera a otra época, o incluso a otro plano de existencia.

No obstante, al ver al doctor Muñoz en medio de aquella ráfaga de aire frío, una repulsión irracional se apoderó de mí, una sensación que nada en su apariencia refinada podía justificar. Su tez era pálida, más de lo que cualquier dolencia común podría explicar, y el frío que emanaba de su presencia resultaba casi antinatural. Cuando estrechó mi mano, el tacto de sus dedos fue tan glacial que instintivamente quise retirarme, aunque intenté racionalizarlo como consecuencia de su enfermedad.

Sin embargo, algo en aquella sensación me resultaba profundamente inquietante, y mi mente no dejaba de advertirme que aquel frío no tenía nada de normal, sobre todo en un día tan sofocante como ese. Era una anomalía que desafiaba toda lógica, y lo anormal, lo que no podemos comprender, despierta en nosotros aversión, desconfianza, e incluso un miedo latente que nos instiga a mantenernos alerta. Quizá fue ese mismo frío el que desencadenó en mí una aversión inmediata, algo que no podía ser atribuido a su aspecto físico sino a una esencia, a una presencia que se me escapaba pero que parecía ocultar un secreto oscuro.

Sin embargo, la repulsión inicial pronto cedió ante la admiración, pues las extraordinarias habilidades de aquel singular médico se hicieron evidentes de inmediato, a pesar de las heladas y temblorosas manos que parecían carecer de circulación alguna. Le bastó con una sola mirada para comprender lo que me ocurría, y sus cuidados fueron aplicados con una destreza magistral, que demostraba años de práctica y conocimiento profundo. Al mismo tiempo, intentaba tranquilizarme con una voz perfectamente modulada, aunque hueca y carente de toda calidez, asegurándome que él era el más implacable enemigo de la muerte. Con cada palabra, revelaba que había dedicado toda su vida, e incluso sacrificado su fortuna personal y a todos sus amigos, a la búsqueda incansable de una manera de detener y erradicar a la muerte.

Había algo casi fanático en su tono, una especie de fervor que me resultaba tanto fascinante como inquietante, mientras seguía hablando sin parar, mezclando drogas con precisión y auscultando mi pecho con aquellos dedos que parecían hechos de hielo. Percibí en él una pasión que iba más allá del simple deseo de sanar; era una obsesión, un desafío casi personal contra lo inevitable. Parecía evidente que la compañía de alguien educado en aquel mísero lugar era para él una novedad poco habitual, y por eso hablaba más de lo acostumbrado, dejando escapar retazos de una vida que, sin duda, había sido muy distinta a la que llevaba ahora. Mientras preparaba la dosis adecuada, me resultaba imposible no imaginar qué clase de extraños experimentos y oscuros conocimientos habían conducido a aquel hombre a tal extremo, viviendo entre el aislamiento y la desesperación, desafiando a la muerte como si fuera un enemigo al que no estaba dispuesto a conceder ninguna victoria.

Su voz, aunque peculiar y algo fuera de lo común, tenía un efecto sorprendentemente sedante. Mientras hablaba, me di cuenta de algo que me causó una leve inquietud: ni siquiera podía percibir su respiración, y, sin embargo, de su boca salían fluidas frases, elaboradas con exquisito esmero. Intentó distraerme de mis preocupaciones hablando de sus teorías y experimentos, y recuerdo bien cómo, con un tacto inquietante, me consoló acerca de la fragilidad de mi corazón, insistiendo en que la voluntad y la conciencia eran fuerzas más poderosas que la propia vida orgánica.

Explicaba que, siempre que se lograra mantener el cuerpo en condiciones óptimas, la ciencia podía, mediante la fuerza de la voluntad y la conciencia, preservar una suerte de vida nerviosa, incluso frente a las más graves carencias, deficiencias o ausencias de órganos específicos. "Algún día," —me dijo con una media sonrisa que podría haber sido una broma, o tal vez no— "te enseñaré cómo vivir, o al menos cómo mantener una existencia consciente, sin corazón."

Por su parte, me confesó que padecía una serie de dolencias que lo obligaban a seguir un régimen muy estricto, incluyendo la necesidad imperiosa de estar expuesto constantemente al frío. Me explicó que cualquier aumento considerable en la temperatura podría ser fatal si se prolongaba. Para mantener su entorno a la temperatura ideal —entre 11 y 12 grados—, se valía de un sofisticado sistema de enfriamiento por amoníaco, cuyas bombas eran accionadas por un motor de gasolina. Fue entonces cuando comprendí que ese era el ruido mecánico que escuchaba tan a menudo desde mi habitación en el piso inferior.

La visión del doctor Muñoz, inmerso en aquel frío constante, me dejó una impresión que iba más allá de la mera curiosidad científica. Había algo inhumano en su necesidad desesperada por el frío, algo que desafiaba las leyes de la vida misma. No podía evitar pensar que esa frialdad era el reflejo externo de algo más profundo, una batalla interminable y solitaria contra un destino que la mayoría de nosotros aceptamos como inevitable.

Recuperado del ataque en un tiempo sorprendentemente breve, salí de aquel frío refugio convertido en un ferviente discípulo y devoto del brillante recluso. A partir de ese día, empecé a visitarlo con frecuencia, siempre con el abrigo puesto para soportar el ambiente gélido. Me sentaba en silencio mientras él hablaba de sus investigaciones secretas y me revelaba resultados tan fascinantes como escalofriantes. Al examinar los singulares volúmenes antiguos que se alineaban en las estanterías de su biblioteca, un estremecimiento se apoderó de mí. Eran libros que emanaban un aura de misterio insondable, como si sus páginas ocultaran conocimientos que no debían ser revelados a los simples mortales.

Debo decir que, para ese momento, ya casi me encontraba completamente curado de mi dolencia, gracias a los acertados remedios del doctor. No obstante, mi curiosidad sobrepasaba la recuperación de mi cuerpo. El doctor Muñoz parecía no desdeñar los conjuros de los medievalistas, pues creía que aquellas crípticas fórmulas ocultaban extraños estímulos psicológicos que podrían tener efectos inefables en un sistema nervioso que ya no dependía de las pulsaciones orgánicas.

Una tarde, me relató con cierta nostalgia la historia del anciano doctor Torres, de Valencia, quien había sido tanto su mentor como su asistente en sus primeros experimentos. Fue este doctor quien lo atendió hace dieciocho años, durante una grave enfermedad que lo llevó al borde de la muerte y que dejó secuelas imborrables. El doctor Torres, me dijo Muñoz en voz baja y casi conspiratoria, sucumbió poco después, víctima del tremendo desgaste nervioso al que fue sometido. Los métodos empleados para salvar su vida habían sido, según me susurró sin entrar en detalles, "excepcionales" y de una naturaleza tal que, sin duda, habrían sido condenados por los médicos más conservadores y tradicionales.

Me estremecí al imaginar qué clase de terapias podían haber sido tan inusuales, y a medida que la figura del doctor Muñoz se revelaba más y más enigmática, mi devoción hacia él solo aumentaba. Estaba claro que, a sus ojos, la muerte no era más que un adversario a desafiar, sin importar cuán oscuros fueran los caminos que debiera recorrer para conseguirlo.

A medida que transcurrían las semanas, fui testigo, con creciente dolor y consternación, del lento pero irreversible deterioro físico de mi amigo, tal como me había advertido la señora Herrero. La palidez de su semblante se volvió aún más lívida, casi cadavérica; su voz se tornó hueca, distante, como si resonara desde las profundidades de un pozo, y sus movimientos musculares empezaron a perder coordinación. Incluso su cerebro, otrora tan ágil y sagaz, parecía ir cediendo a una fatiga ineludible, su voluntad carecía de flexibilidad y su iniciativa se desvanecía.

El doctor Muñoz, sin duda, era plenamente consciente de su empeoramiento, y poco a poco su expresión adquirió un tinte de macabra ironía. Su conversación comenzó a tornarse amarga, y esa horrible ironía volvió a despertar en mí el eco de la repugnancia indefinible que había sentido al conocerlo. Con el paso del tiempo, el doctor comenzó a desarrollar extraños caprichos: se aficionó al uso de especias exóticas y del incienso egipcio, hasta el punto de que su habitación se llenó de un olor acre, un perfume penetrante que evocaba el aire estancado de una tumba faraónica. Aquel ambiente, saturado de incienso y especias, parecía más un santuario funerario que el refugio de un científico.

Al mismo tiempo, su necesidad de frío se volvió más imperiosa. Con mi ayuda, amplió los conductos de amoníaco y transformó las bombas y sistemas de refrigeración hasta hacer que la temperatura descendiera a niveles extremos, alcanzando entre uno y cuatro grados, y finalmente bajando incluso a dos grados bajo cero. El cuarto de baño y el laboratorio se mantuvieron a una temperatura algo más alta para evitar que el agua se congelara y así poder seguir con los procesos químicos. Fue entonces cuando el vecino de la habitación contigua comenzó a quejarse del aire helado que se filtraba a través de la puerta de comunicación. Para solucionar el problema, ayudé al doctor a colgar unos tupidos cortinajes, pero ni siquiera estos pesados velos podían ocultar por completo la creciente atmósfera de horror que parecía apoderarse del lugar.

El doctor Muñoz, cada vez más consumido por un miedo indescriptible, desarrolló una morbosa obsesión con la muerte. No cesaba de hablar de ella, mencionándola en sus conversaciones con una familiaridad perturbadora, aunque cuando se aludía, con delicadeza, a temas como los preparativos para el entierro o los funerales, estallaba en sordas y desconcertantes carcajadas. Su risa resonaba como un eco frío y desesperado, y parecía confirmar que su lucha contra la muerte lo había llevado a territorios donde la cordura ya no tenía cabida.

Con el tiempo, el doctor Muñoz se fue convirtiendo en una presencia desconcertante, incluso desagradable. Su compañía, antes intrigante y fascinante, ahora me resultaba inquietante; la macabra ironía de sus palabras, la creciente obsesión por la muerte y la frialdad antinatural que emanaba de él me hacían sentir cada vez más incómodo. Sin embargo, mi gratitud por haberme curado no me permitía abandonarlo a su suerte, dejándolo en manos de los extraños que lo rodeaban. Había algo en mí que no podía darle la espalda, y me sentía moralmente obligado a ayudarlo. Así que cuidé de él con diligencia, limpiando su habitación y atendiendo sus necesidades cotidianas.

No solo me ocupaba de la limpieza, sino también de hacer sus compras, y debo decir que cada encargo que me daba parecía aumentar mi desconcierto. Los artículos que me pedía en las farmacias y almacenes de productos químicos eran cada vez más extraños y difíciles de conseguir, ingredientes cuyos nombres me resultaban desconocidos y cuya finalidad no podía ni imaginar. Algunas de esas sustancias parecían inofensivas, pero otras tenían un aire tan siniestro que no podía evitar sentir un escalofrío al entregárselas. A menudo me encontraba preguntándome qué clase de experimentos estaba llevando a cabo, o si quizás esos preparados eran un reflejo de un propósito más oscuro, algo que se escapaba a mi comprensión y que, de algún modo, me resultaba aterrador.

Una atmósfera creciente e indefinible de pánico parecía desprenderse del cuarto del doctor Muñoz. La casa entera, como ya mencioné, tenía un olor persistente a humedad; pero el olor de las habitaciones del doctor era aún peor. A pesar de las especias, el incienso y el acre perfume de los productos químicos de sus ahora incesantes baños —que insistía en tomar sin ayuda alguna—, comprendí que aquel hedor tenía que estar relacionado con su enfermedad. No podía evitar estremecerme al pensar cuál podría ser el origen de ese olor nauseabundo.

La señora Herrero, cada vez que se cruzaba con él, se santiguaba apresuradamente, y finalmente decidió abandonarlo por completo en mis manos, sin permitir siquiera que su hijo Esteban continuara haciendo los recados para él. A partir de entonces, me vi solo en la misión de cuidar a aquel hombre que, aunque en decadencia física, aún poseía una férrea voluntad. Cada vez que sugería la conveniencia de avisar a otro médico, el doctor Muñoz montaba en cólera. Sabía bien que una emoción violenta podría afectarle físicamente, pero eso no disminuía su determinación. Su voluntad y coraje parecían crecer, desafiando cualquier lógica. Se negaba a acostarse y, en lugar de la lasitud que había mostrado al principio de su enfermedad, ahora su ánimo se mostraba vehemente, como si intentara desafiar al mismísimo demonio de la muerte a gritos, aun cuando ese desafío pudiera costarle la vida.

Casi dejó de comer por completo, y aunque esto siempre había parecido para él una simple formalidad, ahora parecía prescindir de ella sin más. Solo la energía mental que aún le quedaba parecía librarlo del colapso definitivo. Había algo sobrehumano en su obstinación, algo que desafiaba las leyes de la naturaleza y que me llenaba de una mezcla de admiración y temor. A medida que la atmósfera de su habitación se volvía más opresiva, el aire impregnado de olor a podredumbre, no podía evitar pensar que el doctor Muñoz estaba librando una batalla que iba más allá de la supervivencia; parecía luchar por algo más, algo que desafiaba la comprensión humana y que se volvía cada vez más aterrador e incomprensible.

El doctor Muñoz adquirió la costumbre de escribir largos documentos, los cuales sellaba con un cuidado casi ritual y me entregaba llenos de instrucciones específicas para que, a su muerte, los remitiera a sus destinatarios. La mayoría de ellos se encontraban en las Indias Occidentales, pero también había un médico francés, famoso en otro tiempo y al que ahora se consideraba muerto, sobre el que se decían las historias más increíbles. Sin embargo, lo que hice en realidad fue quemar todos esos documentos, sin abrirlos ni enviarlos. Algo en el contenido de esas cartas y en el aura de desesperación y misterio del doctor me llenaba de un terror supersticioso, y preferí no permitir que esos escritos llegaran a sus destinos, como si temiera desencadenar algo desconocido y terrible.

El aspecto del doctor Muñoz se volvió absolutamente espantoso. La palidez extrema de su piel se había convertido en un color gris enfermizo, y su voz, antes hueca, ahora parecía el eco de algo más allá de la muerte. Su presencia se tornó casi insoportable; el frío de la habitación y el hedor que despedía eran tan intensos que me resultaba difícil permanecer allí. Apenas podía mirar su rostro sin sentir que me invadía una especie de horror instintivo, un rechazo casi visceral que desafiaba cualquier intento de racionalización.

Recuerdo especialmente un día de septiembre, cuando un hombre fue enviado a reparar la lámpara eléctrica de la mesa de trabajo del doctor. Apenas se cruzó con la mirada del doctor, una expresión de horror puro se dibujó en su rostro, y al instante entró en una crisis epiléptica. La violencia de los espasmos fue tal que tuve que ayudarlo a mantenerse alejado de la vista del doctor, mientras él, irónicamente, daba instrucciones precisas para que se recuperara. Lo más sorprendente fue descubrir que aquel hombre había sobrevivido a los horrores de la Gran Guerra sin experimentar una sensación de terror semejante. Había enfrentado el fuego cruzado, el gas y la muerte en las trincheras, y sin embargo, una sola mirada del doctor Muñoz había logrado quebrantar su espíritu. Esto, más que cualquier otra cosa, confirmó que la situación había llegado a un punto en el que la presencia del doctor ya no pertenecía al ámbito de lo natural.

Un día, a mediados de octubre, el horror de los horrores se desató de manera repentina. Todo comenzó una noche, cerca de las once, cuando la bomba de la máquina de refrigeración se rompió. Pasadas apenas tres horas, el proceso de enfriamiento del amoníaco se volvió imposible de mantener. El doctor Muñoz, incapaz de levantarse, me avisó golpeando desesperadamente el suelo, y yo corrí hacia la habitación, encontrándome con una atmósfera cargada y angustiosa. Hice todo lo posible por reparar la avería, mientras mi vecino del cuarto contiguo no dejaba de lanzar imprecaciones debido al aire glacial que seguía filtrándose por la puerta. Pero mis esfuerzos fueron en vano.

Desesperado, salí en busca de ayuda y, tras un rato, logré regresar con un mecánico de un garaje nocturno cercano. La situación, sin embargo, se tornó aún más desesperanzadora cuando el mecánico comprobó que no había nada que pudiera hacerse hasta la mañana siguiente: hacía falta un nuevo pistón. En ese momento, la rabia y el pánico del doctor Muñoz alcanzaron proporciones grotescas. Su aspecto se tornó aún más macabro, con su cuerpo temblando, como si el furioso descontrol fuese a romper lo poco que quedaba de su físico debilitado. Su voz, ahora casi un gruñido gutural, no dejaba de lanzar órdenes y maldiciones, y sus manos se agitaban frenéticamente en el aire como si intentaran aferrarse a algo invisible.

En un momento dado, un espasmo violento le obligó a llevarse ambas manos a los ojos y precipitarse hacia el cuarto de baño. No había más que hacer; el doctor parecía consciente de ello. Salió de allí al cabo de unos minutos, caminando a tientas, con el rostro cubierto por vendajes improvisados que ocultaban sus ojos. Fue la última vez que los vi. La escena era tan aterradora como desconcertante; el hombre que había visto desafiar a la muerte con una convicción fanática se veía ahora reducido a una figura tambaleante y vendada, en una lucha desesperada y final que parecía escaparse de todo control humano.

El frío en la estancia comenzó a disminuir de manera alarmante, y hacia las cinco de la mañana el doctor se retiró al cuarto de baño. Antes de encerrarse, me ordenó que consiguiera todo el hielo que pudiera en las tiendas y cafeterías que estuvieran abiertas durante la noche. Empezó entonces una agotadora serie de viajes en busca de hielo, con un sentimiento de creciente desesperación que me envolvía a cada minuto. Cada vez que regresaba con el fruto de mis desalentadoras correrías y dejaba el botín frente a la puerta cerrada del baño, podía escuchar el incesante sonido del agua chapoteando y la voz ronca del doctor gritando con un tono casi inhumano: "¡Más! ¡Más!". Sus gritos, llenos de angustia y exigencia, reverberaban en el pasillo, haciendo que la atmósfera fuera cada vez más opresiva e insoportable.

Finalmente, la noche dio paso a un amanecer caluroso, y las tiendas comenzaron a abrir sus puertas una tras otra. Exhausto, busqué a Esteban para pedirle ayuda en la búsqueda del hielo, mientras yo me encargaba de conseguir el pistón necesario para la máquina de refrigeración. Pero el muchacho, siguiendo estrictamente las órdenes de su madre, se negó rotundamente a ayudarme. En su mirada había un destello de miedo, un miedo que comprendí porque también latía dentro de mí. Nadie en esa casa quería tener nada que ver con el doctor Muñoz y su aterradora lucha por mantenerse frío, una lucha que se tornaba cada vez más grotesca y desquiciante, una batalla contra algo mucho más oscuro que una simple enfermedad.

La situación se estaba volviendo insostenible, el calor del día amenazaba con engullir lo poco que quedaba del ambiente frío en el que el doctor podía sobrevivir. Mi cuerpo estaba agotado, pero algo me impulsaba a seguir, quizás una mezcla de la deuda de gratitud que sentía por el hombre que una vez me había sanado y el miedo a dejar que enfrentara esa situación solo. Lo único que sabía con certeza era que cada grito, cada pedido desesperado desde el baño, hacía que la atmósfera se llenara de un horror cada vez más palpable, un horror que parecía trascender cualquier límite de lo racional.

Finalmente, contraté los servicios de un haragán zarrapastroso a quien encontré en la esquina de la Octava Avenida, con la esperanza de que pudiera llevarle hielo al doctor desde una pequeña tienda cercana mientras yo me entregaba con la mayor diligencia a la tarea de conseguir un nuevo pistón para la bomba y contratar a obreros competentes que pudieran instalarlo. La tarea parecía interminable. Cada tienda, cada almacén que visitaba me alejaba un poco más de la esperanza, y las horas transcurrían en un torbellino de ansiedad y agotamiento. No había tenido tiempo ni de detenerme a comer; mi única obsesión era encontrar el repuesto y lograr que todo estuviera listo antes de que fuera demasiado tarde.

Cerca del mediodía, cuando ya sentía el peso de la desesperanza sobre mis hombros, finalmente encontré un almacén de repuestos en las afueras de la ciudad. Allí, escondido entre un sinfín de partes oxidadas y polvorientas, estaba el pistón que tanto necesitábamos. Fue como encontrar un tesoro, y con renovada energía logré contratar a dos fornidos mecánicos que accedieron a acompañarme para la instalación. A pesar del cansancio y el hambre, algo en mí se encendió nuevamente, una débil esperanza de que quizá no fuera demasiado tarde.

Cuando finalmente llegué a la pensión, ya era cerca de la una y media de la tarde. Había hecho todo lo que estaba en mis manos; había luchado contra el tiempo, contra el agotamiento y contra la indiferencia del mundo para conseguir lo necesario. Ahora todo dependía de si llegaríamos a tiempo para salvar al doctor Muñoz. Mientras subía las escaleras acompañado de los mecánicos, el calor del día se hacía opresivo, y la atmósfera se tornaba más densa con cada paso que daba. La sensación de que algo irreversible estaba a punto de suceder me carcomía por dentro. Solo podía rezar en silencio para que mis esfuerzos fueran suficientes y que, de alguna manera, aún hubiera esperanza para el moribundo ermitaño que luchaba a solas contra lo inevitable.

Sin embargo, un indecible terror me había precedido. La casa entera estaba sumida en un estado de alboroto y confusión; los gritos y murmullos se mezclaban en un caos de voces atemorizadas. Sobre el incesante parloteo, pude escuchar la voz profunda de un hombre rezando, las palabras llenas de un fervor casi desesperado. Algo diabólico flotaba en el aire, algo que parecía desafiar cualquier explicación racional. Los huéspedes, aterrorizados, pasaban las cuentas de sus rosarios, murmurando oraciones, mientras el hedor que se escapaba desde la puerta atrancada del doctor Muñoz llenaba el pasillo con un olor tan terrible como inexplicable.

Al parecer, el hombre al que había contratado para llevarle hielo al doctor había salido precipitadamente, lanzando gritos histéricos tras su segundo viaje. Quizá la causa de su huida fue la curiosidad, un deseo de asomarse a lo que no debía ser visto. En su fuga, no cerró la puerta tras de sí; sin embargo, cuando llegué, encontré la puerta cerrada, con el cerrojo aparentemente echado desde dentro. La sensación de algo siniestro y maligno me envolvió al ver la puerta cerrada.

¿Cómo se había atrancado?

Dentro, no se oía el menor ruido, salvo un goteo lento y espeso, un sonido indefinible que reverberaba en la creciente atmósfera de miedo. Aquella ausencia de ruido, aquella calma antinatural, resultaba aún más perturbadora. Algo en mi interior me decía que lo que había detrás de esa puerta no era algo para lo que pudiera estar preparado. Me quedé inmóvil, con la mano temblando sobre la perilla, mientras una sensación de frío me recorría la espalda. Había cruzado el umbral de lo inexplicable, y lo que me esperaba tras esa puerta parecía pertenecer a un reino más allá del entendimiento humano.

Tras consultar brevemente con la dueña y los obreros, a pesar del miedo que me tenía atenazado, decidí que lo mejor sería forzar la puerta. Sin embargo, la señora Herrero, con una sorprendente calma para la situación, encontró la manera de hacer girar la llave desde el exterior utilizando un alambre. La incertidumbre y el terror parecían colarse en cada respiración, pero nos movíamos con una determinación casi automática, tratando de no pensar en lo que nos encontraríamos al otro lado.

Antes de entrar, abrimos todas las puertas del ala del edificio donde se encontraba la habitación del doctor, así como las ventanas, tratando de ventilar el aire cargado de un hedor imposible de soportar. La sensación de fatalidad era aplastante, como si lo que estaba por suceder fuera una profanación de algo que no debía ser perturbado. Finalmente, con los pañuelos bien apretados sobre nuestras narices, penetramos en la hedionda estancia del doctor Muñoz. Cada paso que dábamos estaba cargado de un temor casi paralizante, el calor abrasador del mediodía se había instalado en la habitación, intensificando la atmósfera sofocante.

El contraste entre el frío habitual de la estancia y el calor sofocante que ahora la llenaba era más que físico; parecía un signo palpable de la tragedia que allí se había desatado. El sol de la tarde, que entraba sin piedad a través de la ventana orientada al mediodía, bañaba con su luz implacable el interior de la habitación, como si quisiera exponer el horror que allí aguardaba. Todo parecía estar envuelto en una especie de vibrante expectativa, y el miedo no hacía más que intensificarse con cada movimiento hacia el interior de la habitación. Sabíamos que estábamos cruzando el umbral de algo que no debía ser visto, y el aire se llenaba de una sensación opresiva, como si estuviéramos en presencia de un mal que trascendía la comprensión humana.

Una especie de rastro oscuro y viscoso comenzaba en la puerta abierta del cuarto de baño, extendiéndose como una serpiente siniestra hasta el vestíbulo, y de allí al escritorio, donde se había formado un charco repugnante y grotesco. El rastro parecía una especie de señal ominosa, un vestigio de algo que había ocurrido más allá de lo concebible. El olor, más intenso que nunca, parecía emanar de ese rastro como si contuviera la esencia misma de la putrefacción.

Encima de la mesa, encontré un trozo de papel, garrapateado a lápiz por una mano que parecía ciega y desesperada. La escritura era apenas legible, y el papel estaba terriblemente manchado con una sustancia oscura, como si las mismas garras que habían trazado las últimas palabras hubieran dejado sus huellas en él. Era como si el doctor hubiera luchado contra el mismo tiempo para dejar un mensaje, un último testimonio de algo espantoso y final.

El rastro oscuro continuaba hacia el sofá, donde terminaba de manera inexplicable, dejando en el aire una sensación de inquietud y vacío. La ausencia de una conclusión clara era aún más desconcertante, como si aquello que se había desplazado hasta allí hubiera desaparecido en el aire, desafiando la realidad misma. La escena que tenía ante mí parecía la culminación de un horror que se negaba a ser comprendido, y el silencio que reinaba en la habitación, roto solo por el goteo esporádico que aún se escuchaba, añadía un matiz de locura a todo lo que veíamos. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura; era un frío que venía de adentro, una comprensión instintiva de que aquello ante lo que nos encontrábamos no pertenecía a este mundo.

Lo que había —o tal vez lo que alguna vez hubo— en el sofá es algo que no puedo ni me atrevo a describir aquí. Pero esto es lo que logré descifrar del papel viscoso y embadurnado, mientras un escalofrío recorría todo mi cuerpo y la escena parecía desmoronarse en un caos de horror. Sosteniendo el papel con manos temblorosas, leí aterrorizado aquellas palabras nauseabundas, mientras la patrona y los dos mecánicos salían corriendo hacia la comisaría más cercana, balbuceando incoherencias en su pánico desesperado.

Las palabras del doctor, garrapateadas con una urgencia casi sobrehumana, parecían increíblemente fuera de lugar bajo la luz amarillenta del sol que penetraba por la ventana, mezclándose con el sonido estruendoso de los coches y camiones que pasaban por la calle. Pero en ese momento, lo confieso, creí en cada palabra. No sé si todavía las creo; hay cosas sobre las que es mejor no especular, cosas que desafían cualquier intento de racionalización. Todo lo que sé es que el olor a amoníaco me revuelve el estómago, y que siento un pánico indescriptible ante una corriente de aire excesivamente frío.

Las palabras en el papel, como un susurro del más allá, rezaban:

"Ha llegado el final. No queda hielo... El hombre ha lanzado una mirada y ha salido corriendo. El calor aumenta por momentos, y los tejidos no pueden resistir. Me imagino que lo sabe... lo que dije sobre la voluntad, los nervios y la conservación del cuerpo una vez que han dejado de funcionar los órganos. Como teoría era buena, pero no podía mantenerse indefinidamente. No conté con el deterioro gradual. El doctor Torres lo sabía, pero murió de la impresión. No fue capaz de soportar lo que hubo de hacer: tuvo que introducirme en un lugar extraño y oscuro, cuando hizo caso a lo que le pedía en mi carta, y logró curarme. Los órganos no volvieron a funcionar. Tenía que hacerse a mi manera —conservación artificial— pues, ¿comprende?, yo fallecí en aquel entonces, hace ya dieciocho años."

Las palabras me parecían imbuidas de una locura innegable, pero la intensidad de ellas resonaba como la verdad más terrible. Al leerlas, un escalofrío recorrió cada fibra de mi ser, una comprensión sombría y siniestra que me dejó sin aliento. La habitación, caldeada por el sol de la tarde, parecía un teatro macabro que exhibía el último acto de una obra que no debería haber sido escrita jamás.

Sin poder soportar la carga de aquellas palabras y el conocimiento prohibido que portaban, encendí una cerilla con dedos temblorosos y prendí fuego al papel. Lo observé mientras se consumía, reduciéndose a cenizas, como si quisiera eliminar cualquier rastro de la atrocidad que acababa de leer. Pero, aunque el papel desapareció, las palabras quedaron grabadas en mi mente, junto con la certeza de que había sido testigo de algo que escapaba a toda lógica, algo que pertenecía a otro reino, oscuro y aterrador.